どうも、太陽です。(No3)

突然ですが、以下の記事で、高齢化問題の解決策を述べましたが、さらなる発展・展開の案が浮かびましたので、記事化します。

高齢化問題の画期的な解決策「高齢化問題は他人事ではない、深刻な社会問題である」

高齢化問題は他人事ではありません。

皆さんも一緒に考えてみましょう!

PART2です。

1 僕の案は古びていなかった!説。

いきなりですが、前回の記事を要約します。

「貧困高齢者約3割(25%)の972万人が将来的に生活保護になり、日本の足かせとなりそうなのでなんとかするべき」というモノです。

解決策として、人を一気に集める「集合住宅や団地」を建て、そこで「介護と食事と医療など」を効率よくさばく案を提案しました。

車はレンタルでシェアし、高齢者用限定にすることで、事故を防ぎます。

老人ホームは「要介護状態になったら、入れる」です。

これと似た案の本が「年寄りは集まって住め 〜幸福長寿の新・方程式」でして、2021年8月30日に発売されていますが、実は僕の方が記事が先だったのです。

(違うブログで先に出しており、こちらに移転させたので、僕のほうが遅く見えていますけどね)

話を戻します。

しかし、日本では住宅を建てすぎており、空き部屋が多いので、これを有効活用した方が安く済むかもしれないのです。

(6242万戸の住宅があり、そのうち居住世帯のある住宅が5366万戸です)

もしくは平成25年度のデータによると、空き家などを除いた「居住されている住宅」は全国で約5210万戸です。

このうち戸建て(一軒家のこと)は54.9%の約2860万戸、共同建て(アパートやマンションのこと)は42.4%の約2209万戸となっています。

地方に行くと戸建てがさらに多くなるので、全国で54.9%という数字は納得感があります。

さらに住んでいる家が「持ち家か賃貸か?」の総務省の統計データによると、日本の住宅の「持ち家:賃貸」は約6:4 だといいます。

つまり、日本の世帯主の6割以上は家を買い、そのうち戸建て(一軒家)を買った人はおよそ82%になるのです。

僕個人も、集合住宅や団地や、さらにはタワマンより、「一戸建てに住みたい派」なので、日本人の多数派の価値観と合致しています。

さて、一戸建て(2860万戸)と共同住宅(2209万戸)の割合で建てられています。

(土地を有効活用するなら集合住宅や団地であり、「基本的にあまり金がない人たちが効率よく住むと効果が高い」と考えています)

しかし、資産価値が高いのは、実は戸建てよりもマンションなのです。

戸建ての多くは木造で耐用年数が22年であり、丈夫な重量鉄骨造でも34年です。

ですが、マンションの耐用年数は47年であり、管理次第では百年単位で保つものもあります。

(その証拠として、マンションのほうが固定資産税が高いです)

とはいっても、「耐用年数を大幅に超えている物件も多い」と思いますけどね。

https://toyokeizai.net/articles/-/461741

築40年超「老朽マンション」丸ごと建て替えの顛末

イトーピアがブリリアタワーに生まれ変わる日

上記の記事では「老朽マンションがタワマンに建て変わる」と書いています。

また、下記の記事では、「戸建て住宅は耐用年数がやはり短いので、備えが必要」と書かれているようですね。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD066F60W1A001C2000000/?n_cid=SNSTW001&n_tw=1634292582

戸建て住宅の修繕 「25年後」への備えを

学んでお得(FPがお悩み解決)

「持ち家か賃貸か?」、もしくは「住宅の超基本情報を抑えておきたい!」という方は「すみません、2DKってなんですか?」という本をぜひお読み下さい。

加えて、「超リテラシー大全」という本には、「どういう家に住むのが良いのか?」または「良い不動産や不動産屋の見極め方」が詳しく書かれています。

住みたい街ランキングと「実際の住みやすさ」は違うことも多い、という豆知識も書かれています。

この2冊を抑えておくと良いでしょう。

話を戻します。

ところで、老後資金2000万円不足問題では、「平均的な世帯」は「持ち家&2000万円程度の金融資産を保有している」といいました。

しかし、2000万円以上の金融資産を保有しているのは、70歳以上の世帯の27.9%です。

「平均以下」だといわれた、残りの7割超が下級高齢者と宣告されたからこそ、騒動になりました。

70歳以上の世帯の28.6%が金融資産を保有してない、数にして700万人にも上ります、

この層が「1000万人に達するのも時間の問題だ」といいます。

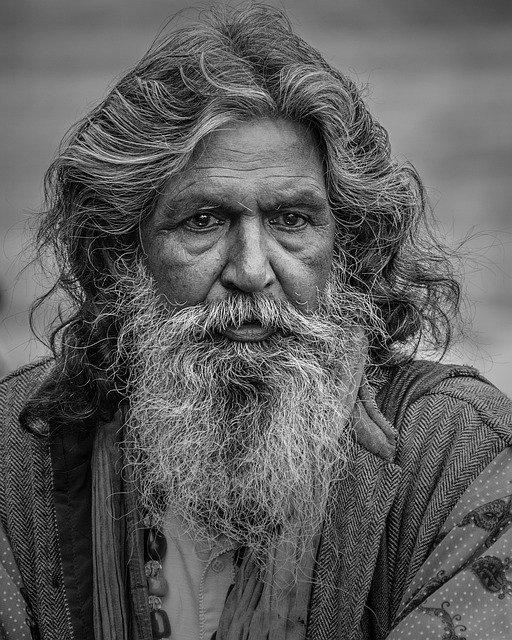

日本の高齢者は裕福な3割(上級高齢者)と、年金以外に生きていく術がない3割(下級高齢者)に分断されています。

「金融資産を保有していない」と回答した世帯の78.8%が「持ち家」に住んでいます。

持ち家世帯全体を見ても、金融資産ゼロは約20%です。

で、持ち家が5軒並んでいれば、そのうち1軒は貯金がほとんどありません。

「持ち家なのに貧困」なのです。

理由は住宅ローンを組んでマイホームを購入するのではなく、若い時から実家で暮らし、そのまま住み続ける人たちが一定数いるからです。

家を出るにはそれなりの収入がある職業につき、引っ越しのための貯金も必要です。

そのお金がないと、「持ち家(実家)に閉じ込められる」ことになります。

家賃がいらなければ、病気やケガなどの不慮の出来事がない限り、年金だけで暮らしていけます。

ですので、貧困層の8割が持ち家なのは不思議ではありません。

それに対して、富裕層(金融資産1000万~3000万円)のおよそ2割が持ち家に住んでいません。

おそらく「賃貸に住み替えている」と推測できます。

高齢になると一戸建てを管理するのが難しくなるので、お金持ちが持ち家にこだわる合理的な理由はありません。

80歳になったら食事や見守りのある「サービス付き高齢者住宅」に、90歳になったら「介護の行き届いた有料老人ホーム」に移る、ということもありえます。

さらに貧困層の8割が持ち家だと、以下の構図が浮かびあがります

耐用年数が木造で22年であり、丈夫な重量鉄骨造でも34年な上に、建て替えできる充分な資金もなく、「地震などの災害にも弱い」という致命的な弱点です。

そして、「地方では特に一戸建てが多い」です。

さらに、地震なども発生することを考えると、「地方こそマンションや団地などで貧困層が集まって暮らすのも悪くない案かもしれない」と思い直しています。

54.9%の一戸建てのほとんどは地方に多い上に、耐用年数がそれほど長くなく、マンションへの住み替え案もありかもしれないのです。

以前は、わざわざ家が余っているのだから、引っ越しさせるよりも、「金銭面だけの問題かな?」と思っていました。

ですが、まさか耐用年数がここまで短いとは知りませんでした。

さらに、1981年5月31日以前に「建築確認申請」を受けた建物だと、「震度6強以上の地震で倒壊する可能性が高い」です。

1981年6月1日以降に、新耐震基準となりましたので。

また、木造住宅の場合は、2000年6月1日以降に、より厳しい耐震基準となりました。

木造住宅の場合、2000年の地震に強い耐震基準を満たした家となると、まだ21年しか経っていません。

ですが、耐用年数は22年なので残り寿命はわずかです。

(丈夫な重量鉄骨造なら34年です)

古い家は倒壊リスクがあり、2000年の木造住宅のさらなる耐震基準を満たした家ですら、耐用年数のリミットが迫っているのです。

となれば、僕のマンション案はまったく古びたわけじゃなかったのです。

加えて、地方は車社会なので、「そこをどうするか?」は大問題です。

僕の高齢化解決案は、衣食住のうち、食と住、医療・介護、交通(事故)、正義(怠けている人を救うための納得感)、など多岐に渡る総合的な解決策です。

ちなみに、高齢者が生活保護者になるだけでなく、氷河期世代まで高齢貧困に陥る予測記事まであります。

https://news.livedoor.com/article/detail/21038512/

氷河期世代の「高齢貧困」…今後27兆円を超える生活保護費も

さらに、ロスジェネ単身女性まで、将来、生活保護に陥る予測記事まであります。

https://www.asahi.com/articles/ASPBG3RZJPBFUPQJ00H.html

ロスジェネ単身女性の老後 半数以上が生活保護レベル 自助手遅れ

もはや、日本の未来は極端な表現だと「総生活保護者時代」になりそうな気配です。

加えて、僕の集合住宅案の唯一の欠点は、老人や弱者が住むことで中・長期的に見たら集合住宅の資産価値が下がることです。

言い方が悪いですが、老人などが死んで事故物件?みたいになると、その後に「進んで住みたいと思わない層が多くなる」と思われるからです。

しかし、以下の記事にあるように、ヘルパーの4人に1人が65歳以上の高齢者ということは、もはや老老介護です。

この動きがますます加速するとすれば、家が離れ離れになった状態だと、「ヘルパーの効率性は極めて悪い」ことになります。

https://www.tokyo-np.co.jp/article/138496

ヘルパーの4人に1人が高齢者 介護業界の人手不足が背景

また、若者は「生産性を上げて活躍してもらい、税金を多く納めてもらうために、ICT分野に行ったほうがいい!」というのが僕の持論です。

で、若者の多くにヘルパーをさせるのは非効率ですし、将来の稼ぎ頭の時間と労力を奪うことになります。

この高齢貧困問題、生活保護者大幅増加問題はかなり深刻なのです。

(しかも少子化問題もセットで追いつめてきます)

最後に、再度、この記事で紹介した本を載せておきます。

ではこの辺で。(4269文字)

このブログは個人的見解が多いですが、本・記事・YouTube動画などを元にしつつ、僕の感性も加えて、なるべく役立つ・正しいと思われる記事を書いています。

あくまで読者がさらに深く考えるきっかけとなればいいなぁという思いですので、その辺は了解ください。

参考・引用文献。

コメント